|

Читальный зал

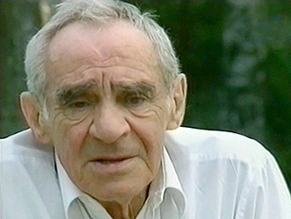

Зиновий Гердт. Фото с сайта tvkultura.ru

|

Послепраздничное

13.05.2014 Зиновий Гердт никогда не рассказывал о войне.

Слово «подвиг», слова о пролитой за Отечество крови – невозможно представить себе произнесенными его голосом.

Пафос он снимал одним тембром.

Во время прощального вечера Гердта, осенью 1996 года, на сцену вышла Вера Веденина, медсестра, которая вынесла его, раненного, с поля боя в сорок третьем, – вышла и, растерявшись от оваций, стала что-то говорить про великую победу…

Зиновий Ефимович махнул рукой: Вера, фиг с ними, победили и победили! И обнял ее.

Тот фронтовой эпизод биографии Зиновия Гердта — с тех пор, по слову Валентина Гафта, «коленонепреклоненного», – разумеется, известен всем.

Меньше известны два других эпизода его биографии, биографии борца с фашизмом.

В 1950 году, в разгар государственного погрома, он, инвалид на костылях, в каком-то, по слову Гердта, «шалмане» дал пощечину негодяю, презрительно и прилюдно отозвавшемуся «об их нации». Он был готов умереть тут, как готов был умереть в сорок третьем. Его спасло чудо: человек, вставший между ним и погромом. Гердт вспоминал о нем как о втором, вслед за медсестричкой Верой, человеке, спасшем ему жизнь…

А в октябре 1993-го Гердт поехал к Моссовету, чтобы записаться в ополчение и встать на защиту Москвы от Макашова и Ко.

И говорил потом, что благодарен Гайдару, который избавил его от позора беспомощности. Это я (апропо, как говорится) – о борьбе с фашизмом...

А теперь снова – об интонации.

Есть удивительная пленка – та, где Гердт с Петром Тодоровским, два фронтовика, под гитару в волшебных руках Петра Ефимовича, поют Шпаликова:

Спой ты мне про войну,

Да про тех, кто был в плену.

Я товарищей погибших

Как сумею, помяну…

Помянуть товарищей, погибших да пропавших в немецких лагерях (а может, и не только немецких), помянуть, заодно с теми, кто брал Берлин, и расстрелянного «Ваньку-взводного» из стихотворения Слуцкого, весь этот «заполненный товарищами берег» из великого твардовского стиха.

Эта горечь, на которой замешано счастье вернувшейся мирной жизни, эта пронзительная интонация – главный звук лучшей послевоенной поэзии, от Гудзенко до Самойлова, Левитанского, Окуджавы. И лучших из их наследников – тех, кто встретил войну детьми: Шпаликова, Высоцкого…

«Я вспоминаю Павла, Мишу, Илью, Бориса, Николая…»

«Ах, война, что ж ты, подлая, сделала…»

«И что с того, что я там был…»

«На братских могилах не ставят крестов…»

Вспомните эту интонацию.

Вспомните (те, кто постарше) интонацию дней Победы в шестидесятых-семидесятых. Или это моя детская память окрашивает все в иные тона? Но нет, нет – звук этого праздника был другим когда-то! Государство еще толком не добралось до него – это был человеческий праздник, и гладкие казенные дряни, любители погреть руки на Вечном огне, встречали молчаливый, но ясный отпор тех, кто на самом деле воевал – и знал цену словам и делам. Им было в ту пору около пятидесяти, спасителям страны и мира, и их было еще очень много…

Сегодня остались единицы.

Самому молодому ветерану войны – восемьдесят семь. Давно нет ни Твардовского, ни Окуджавы, и девятое мая, этот трагический и светлый день, этот нравственный «момент истины» нескольких поколений, давно пошел на растопку политических рейтингов и по графе в смете «подъем патриотического духа».

В этот день, уже много лет, бесстыже и уверенно правит свой бал государство, представленное комсой, братвой и гэбухой, – какой там Самойлов, какой Высоцкий…

Прущий из каждой дыры пафос, громыхающие по брусчатке «Тополя», «мерсы» и «бээмвухи», разрисованные агрессивными пошлостями, ксенофобия, выпирающая из-под «борьбы с фашизмом», пьяноватая веселящаяся публика, девицы, обвешанные, как сбруей, георгиевскими ленточками…

Как все это далеко от тихой песни Шпаликова, от Левитанского и Твардовского, от героев «Белорусского вокзала», как далеко от застенчивой медсестрички Веры Ведениной и молодого бойца Зямы, вытащенного ею с поля боя в сорок третьем...

Виктор Шендерович

echo.msk.ru

Наверх

|

|